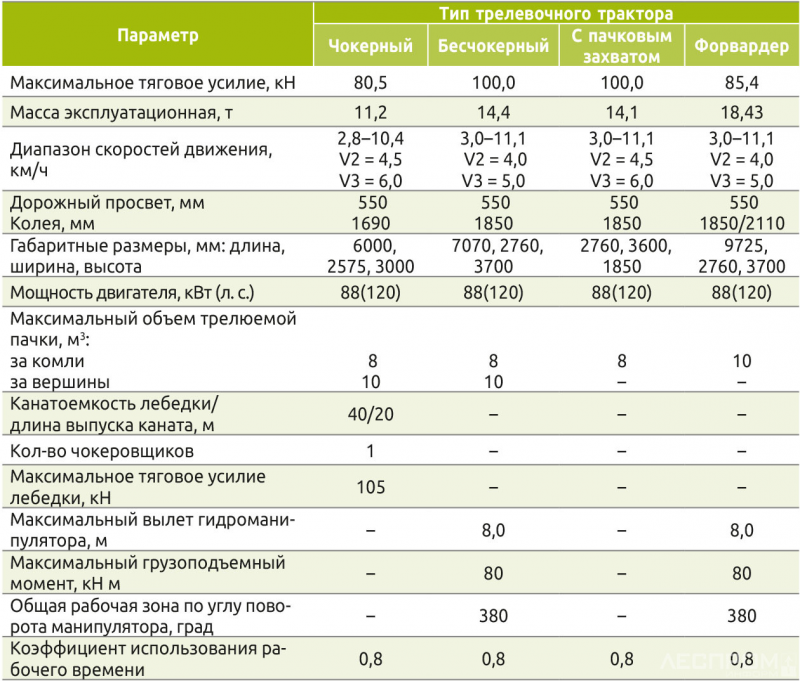

Трелевочные тракторы на рубках лесных насаждений

Часть 2

В СССР изобрели и поставили на серийное производство первую в мире валочно-пакетирующую машину ЛП-2 «Дятел». Она оказалась не самым лучшим вариантом такой техники, и в дальнейшем в СССР и других странах мира перешли на выпуск ВПМ на экскаваторной базе. Но концепт машины, оставляющей на пасеке не лежащие поодиночке стволы, а пакеты деревьев, был признан удачным. И потребовалось создание нового вида трелевочной техники, работающей с заранее подготовленными пакетами.

Такая техника получила в СССР официальное название «тракторы с пачковым захватом», а неофициальное – «пачкоподборщики». За рубежом, а после развала СССР и в нашей стране их принято называть скиддерами.

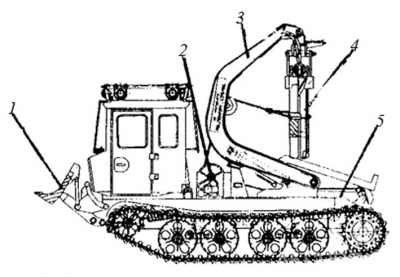

Тракторы с пачковым захватом

Как следует из русского названия, эти тракторы могут работать только с заранее сформированными пакетами деревьев, которые образуют на пасеках ВПМ или валочно-трелевочные машины (ВТМ), эксплуатирующиеся в режиме «валка – пакетирование» (по сути, в том же режиме, что и ЛП-2 «Дятел»).

Поскольку в СССР доминировали гусеничные тракторные базы для создания лесных и лесозаготовительных машин (продукция АТЗ и ОТЗ), тракторы с пачковым захватом тоже выпускались на гусеничных шасси. Хотя, как показывает практика, колесное шасси (при наличии гидравлической трансмиссии) для тракторов такого концепта подходит больше, так как перегруз кормы трактора с пачковым захватом приводит к возникновению циркулирующей (паразитной) мощности в механической трансмиссии и быстрому выходу из строя последней.

Тракторы с пачковым захватом осуществляют трелевку в полуподвешенном положении, причем это трелевка пачек деревьев за комли, на которые приходится 0,66–0,7 веса пачки. Вывес комлевых частей за кормой машины создает опрокидывающий момент, нагружающий задний мост трактора и разгружающий передний (при колесном исполнении машины). На гусеничных машинах опрокидывающий момент к столь негативным последствиям не приводит, поскольку приводные звездочки гусеничного движителя установлены только в кормовой части трактора.

Плюсы такого варианта сбора пачки: минимум времени на сбор пачки, то есть максимальная производительность; небольшой вес технологического оборудования; невысокая стоимость оборудования.

Минусы: узкая специализация техники – возможность использования только после работы ВПМ или ВТМ в режиме «валка – пакетирование»; повышенный удельный расход топлива и высокая удельная стоимость трелевки кубокилометра – редко удается собрать полновесную (оптимальную для лесосеки) пачку.

Сортиментоподборщики

Во многих странах мира, прежде всего европейских, прижилась скандинавская технология лесозаготовок, при которой сортименты надо трелевать. Для трелевки используют специальные тракторы, которые согласно официальной российской классификации называются сортиментоподборщиками, а во всем мире (и в постсоветской России) – форвардерами.

Основное преимущество трелевки форвардерами – это высокая скорость сбора и трелевки, соответственно, высокая производительность. Кроме того, при сборе на пасеках и последующей штабелевке на погрузочном пункте сортименты раскладываются в штабели соответствующих сортиментных групп, что позволяет вывозить их сразу потребителям, минуя нижние склады. При трелевке в полностью погруженном положении (особенно в теплый период года), сортименты не загрязняются частицами почвогрунта.

В европейских странах на смену тяжелому и травмоопасному труду вальщиков леса пришли лесозаготовительные комбайны – валочно-сучкорезно-раскряжевочные машины (ВСРМ), которые во всем мире называют харвестерами. Сегодня комплексы «харвестер + форвардер» самые распространенные и популярные в ЛПК.

Но в России, в нынешней политико-экономической ситуации, они начинают выбывать из строя по мере физического износа – в связи с большой сложностью, а порой и невозможностью приобретения необходимых запасных частей и оригинальных расходных материалов.

Однако выход есть. Например, задействовать гусеничный харвестер двояко – сначала как валочную или валочно-сучкорезную машину (при низкой несущей способности почвогрунтов), в паре с которой можно использовать бесчокерный трелевочный трактор, созданный на базе колесного трактора либо карьерного шарнирно-сочленного самосвала, а затем, в темное время суток, в качестве процессора на верхнем складе.

Если же допустить возможность отказа от харвестерных агрегатов и замены их валочными головками, которые проще по конструкции, так что их выпуск быстрее освоят российские машиностроительные заводы, то бесчокерные трелевочные тракторы в паре с легкими валочными машинами на экскаваторной базе представляются наиболее предпочтительным вариантом заготовительного комплекса.

Производительность трелевочных тракторов

В работе любого трелевочного трактора можно выделить четыре этапа технологического цикла:

- холостой ход – перемещение с верхнего склада/погрузочного пункта до места сбора очередной пачки лесоматериалов;

- сбор пачки лесоматериалов;

- грузовой ход – перемещение трелевочной системы (трактор + пачка) с места сбора лесоматериалов к месту их штабелевки (верхний склад/погрузочный пункт);

- разгрузка и штабелевка лесоматериалов.

Результаты расчета производительности трелевочных тракторов разных типов при прочих равных условиях позволяют заключить, что максимальную производительность показывают скиддеры, а минимальную – чокерные трелевочные тракторы. Бесчокерные трелевочные тракторы превосходят форвардеры по производительности примерно на 18%. Полученные данные не противоречат практике эксплуатации различных типов трелевочных тракторов и отражают влияние их конструкции и принципов работы технологического оборудования на сменную производительность в одинаковых природно-производственных условиях.

Текст: Анастасия Помигуева, магистрант, АГАТУ

Ольга Куницкая, д-р техн. наук, АГАТУ

Александр Швецов, начальник учебной лаборатории, Сызранский филиал ВВА им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина

Илья Должиков, д-р техн. наук, СПбГАСУ

Ольга Григорьева, канд. с.-х. наук, СПбГЛТУ им. С. М. Кирова

(Окончание следует.)